Viktor Keldorfer

Hofrat Prof. Viktor Keldorfer (* 14. April 1873 in der Stadt Salzburg; † 28. Jänner 1959 in Wien) war Komponist und Chorleiter, Dirigent, Musikerzieher und Musikschriftsteller.

Familie

Viktor Josef Keldorfer, geboren im Gebäude der Neuen Residenz, war das dreizehnte der einundzwanzig Kinder des k. k. Polizeirats Josef Keldorfer und dessen Gattin Maria Antonia, der Tochter des Malers Sebastian Stief (* 1811; † 1889) und Enkelin des letzten Altsalzburger Domherrn Anton Eusebius Graf von Königsegg-Aulendorf (* 1769; † 1858)[1] und Urenkelin des Zeichners August Franz Heinrich von Naumann (* 1749; † 1795)[2].

Viktor Keldorfer war seit 1899 in erster Ehe verheiratet mit Leontine, geborene Slansky (* 1876; † 1948), in zweiter Ehe seit 1. Dezember 1949 mit Rosa Kijanka, geborene Tremmel (* 1892). Der Komponist und Pianist Hofrat Prof. Robert Franz Victor Marie Keldorfer (* 10. August 1901 in Wien; † 13. September 1980 in Klagenfurt)[3] war sein Sohn. Er war verheiratet mit Maria, geborene Schober (* 1912; † 3. Jänner 1994 in Klagenfurt, Kärnten), Staatsopernsängerin, 1937 bis 1944 an der Wiener Staatsoper, dann bis 1957 an der Volksoper Wien. Mitwirkung an den Salzburger und den Bregenzer Festspielen.

Leben

Viktor Keldorfer besuchte als erster Schüler die im Jahre 1880 neu gegründete öffentliche Musikschule Mozarteum, wo er bei Gustav Adolf Zinke das Violinspiel erlernte und bei Josef Friedrich Hummel Unterricht in Musiktheorie genoss. Nach seiner Matura an der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg ging er 1892 gemeinsam mit seinem Bruder Max nach Wien, das der Hauptschauplatz seines Wirkens wurde. Dort war er zunächst als Bratschist und als Volksschullehrer tätig, schließlich von 1913 bis 1922 als Oberlehrer bzw. Volksschuldirektor.

Bevor er sich der Chordirigentenlaufbahn widmete, war er jahrelang Mitglied des weltberühmten Udel-Quartetts, bis er 1909, als Nachfolger Eduard Kremsers, Dirigent des Wiener Männergesangvereines Wurde. 1922 löste Keldorfer das Verhältnis mit dem Männergesangverein und übernahm die Leitung des Wiener Schubertbundes. An der Spitze dieser beiden Chorvereinigungen hatte Keldorfer den Ruf der Wiener Chor-Kunst fast in die ganze Welt hinausgetragen und gilt auch im Ausland als einer der bedeutendsten Chordirigenten der Gegenwart. Durch zahlreiche Berufungen in ausländische Musikkommissionen und Preisgerichte hatte sich Professor Keldorfer großes didaktisches Ansehen erworben und anlässlich des unvergesslichen Wiener Sängerfestes im Jahre 1928 prägte der Musikschriftsteller Professor Richard Specht die Worte: "Keldorfer kann als der Toscanini unter den Chordirigenten bezeichnet werden."

Eines der Hauptverdienste Viktor Keldorfers ist die Herausgabe der ersten vollständigen Ausgabe der Männerchorwerke Franz Schuberts, der Einrichtung und Bearbeitung Strauß'scher Walzer für Männerchor sowie die Herausgabe der Männerchöre von Anton Bruckner. Mit dieser Tat hatte Viktor Keldorfer dem breiten Publikum Kleinodien der österreichischen Musik erschlossen, die vorher stark vernachlässigt worden waren. An eigenen Kompositionen entstanden Chorwerke, Messen und Lieder, die von der starken musikalischen Potenz Zeugnis ablegten, die diesem Musiker zu eigen ist. Die Gemeinde Wien hatte die Verdienste Prof. Viktor Keldorfers gebührend gewürdigt und ihn knapp vor der Besetzung Österreichs durch die Deutschen den Ehrenring der Stadt Wien verliehen. Was dann folgte, war das tragische Los vieler aufrechter österreichischer Künstler.

Das 1938 Prof. Viktor Keldorfer zur Last gelegte Verbrechen war in den Augen der maßgebenden Nationalsozialisten ein sehr schweres: Standhaftes Bekenntnis zu Österreich! Es war ideologisch vielleicht das Furchtbarste, was den Herren aus Berlin unterkommen konnte und deshalb musste der unbelehrbare Musiker aus Wien vom Dirigentenpult und aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Viktor Keldorfer hatte die Jahre seiner Ausschaltung genützt und, abgesehen von kompositorischen Werken, einen satirischen Gedichtband geschaffen. Er betitelt sich: "Worte ohne Lieder eines alten Musikanten" und befasst sich mit jener Epoche, in welcher Kunst über den germanischen Leisten gespannt wurde.

Von den Nationalsozialisten verboten und verfolgt, musste sich Keldorfer ins Privatleben zurückziehen und nur seine standhafte Überzeugung, dass sich Österreich wieder einmal seiner Freiheit erfreuen würde, ließ den greisen Meister alle Leiden und Entbehrungen ertragen. Später hatte Viktor Keldorfer die große Genugtuung, durch sein Verhalten als eines der Vorbilder echt österreichischer künstlerischer Gesinnung bezeichnet zu werden und wenn er während der Musikfestwochen an der Spitze des Schubertbundes wieder vor das Wiener Publikum hintrat, dann möge man sich daran erinnern, dass am Dirigentenpult nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein großer Charakter und Mensch steht.[4]

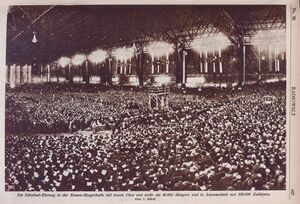

1926: Keldorfer dirigiert 40 000 Sänger

Im Sommer 1926 leitete er in der Riesensängerhalle auf der Jesuitenwiese im Prater einen Chor der 40 000 (vierzigtausend) Sänger umfasste. Radio Wien übertrug die Sendung, die von rund 70 Millionen Menschen empfangen werden konnte. Die Festübertragungen begannen am 18. Juli, am 20. Juli begann dann das eigentliche Sängerfest mit der ersten Hauptaufführung. Am 21. Juli folgten weitere Hauptaufführungen und das Sängerfest endete am 22. Juli.[5]

Viktor Keldorfer war

- von 1893 bis 1926 Mitglied im Wiener Männergesang-Verein,

- 1897 Gründungsmitglied der Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM) und ab 1921 auch deren Direktor,

- von 1897 bis 1909 Chorleiter des Männergesangsverein Favoriten,

- Gründer des humoristischen Keldorfer-Quartetts,

- von 1899 bis 1909 Chorleiter beim Wiedener Männerchor,

- von 1900 bis 1903 Mitglied des humoristischen, von Karl Udel begründeten Udel-Quartetts,

- von 1902 bis 1921 war er Direktor des Wiener Männergesang-Vereins und von 1910 bis 1921 auch dessen Chormeister,

- von 1904 bis 1922 Chorleiter der Pfarrkirche St. Elisabeth in Wien-Wieden,

- von 1910 bis 1938 Bundeschormeister des Ostmärkischen Sängerbundes,

- von 1922 bis 1928 Chorleiter der Pfarrkirche St. Johann Evangelist in Wien-Favoriten,

- von 1922 bis 1951 war er, unterbrochen von einem Arbeitsverbot während der NS-Zeit 1938–1945, Chormeister des Wiener Schubertbundes,

- von 1945 bis 1951 Bundeschormeister des Sängerbundes für Wien und Niederösterreich und

- von 1949 bis 1951 Vorsitzender des Musikausschusses des Österreichischen Sängerbundes.

Bei der Eröffnung der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf am 14. August 1937 hielt Keldorfer die Festrede und sprach von Salzburg als der "Heimat der innigsten aller Weihnachtsweisen", deren Erfolg er mit der "ungewöhnlichen Einprägsamkeit der biedermeierlichen, naturhaft-österreichischen Pastoralmelodie" begründete. Die Kapelle wurde von Keldorfer als "Friedenstempel" bezeichnet.

Den Höhepunkt seiner Laufbahn als Dirigent und Chorleiter bildete der Auftritt, bei dem er 1928 im Rahmen des Deutschen Sängerfestes in Wien einen Chor von 40 000 Sängern dirigierte.

Als Komponist blieb er der Romantik verhaftet.

Keldorfer hatte Anteil am Entstehen der Bundeshymne

Er beteiligte sich 1947 an jenem Preisausschreiben, das der Auswahl der Bundeshymne voranging, mit mehreren Arbeiten, darunter einer, in der er der schließlich ausgewählten Melodie einen eigenen Text unterlegte und dieser, wie von den Ausschreibungsbedingungen gefordert, zwei Klavierstimmen hinzufügte. Demzufolge erhielt Keldorfer – auch wenn der Textvorschlag nicht zum Zug kam – einen Teil des Preisgeldes und stammen die Klavierstimmen der offiziellen Fassung der Bundeshymne von ihm.[6]

Das Wallerseelied

- Hauptartikel O Land am Wallersee (Wallerseelied)

Keldorfer verbrachte viele Sommer in seinem Haus am Wallersee in der Wallersee-Ostbucht. Gemeinsam mit OSR Johann Aigner (* 1905; † 1994), Text, verfasste er das dreistrophige Wallerseelied "O Land am Wallersee".

Am 27. August 1935 beobachtete Keldorfer von seinem Haus einen Absturz eines Flugzeuges in den Wallersee

Die Beziehung zu seiner Heimatstadt Salzburg

Wenngleich er in Wien lebte und wirkte, blieb doch seiner Heimatstadt, in der er alle seine Ferien zu verbringen pflegte, und deren Bewohnern herzlich verbunden. Ihr galt auch die literarische Tätigkeit seiner letzten Jahre, so das warmherzige Buch "Klingendes Salzburg. Kleine Musikgeschichte der Mozartstadt", gewidmet seiner "geliebten Vaterstadt Salzburg" (1951).

Keldorfer verstarb am 28. Jänner des Jahres 1959 in Wien. Er wurde in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt (Gruppe 14C, Nummer 19).

Werke

- Musikalische Werke (Auswahl):

- Missa solemnis op. 60, 1908

- Chorwerke; Lieder;

- Chorsatz und offizieller Klaviersatz der österreichischen Bundeshymne;

- Neuausgaben und Bearbeitungen von Werken von Kaiser Leopold I., Franz Schubert (Frühlingsglaube D 686, Heideröslein D 257, Allmacht D 852; erste Gesamtausgabe von Schuberts Männerchören), Anton Bruckner und anderen;

- O Land am Wallersee (Melodie);

- Schriften:

- Worte und Lieder eines alten Musikanten. Gedichte (1947),

- Klingendes Salzburg. Kleine Musikgeschichte der Mozartstadt (1951),

- Der Spielmann des Herrn. Der Salzburger Franziskanermönch Pater Peter Singer. (Broschüre, 1952),

- Generalbeichte eines achzigjährigen Sängerführers. Autobiographie in 800 Knittelversen (1953).

Ehrungen

- Ehrenchormeister des Männergesangsvereins Favoriten (1907)

- Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens (1913)

- Bürger der Stadt Wien (1923)

- Berufstitel "Professor" (1923)

- Ehrenchormeister des Schubertbundes (1926)

- Berufstitel "Regierungsrat" (1928)

- Berufstitel "Hofrat" (1932)

- Ehrenmitglied der Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM) (1933)

- Bürger der Stadt Salzburg (1933)[7]

- Ehrenring der Stadt Wien (1938)

- Ehrenbürger der Stadt Neumarkt am Wallersee, 1945

- Ehrenmitglied der Liedertafel Neumarkt am Wallersee

- Ehrenmitglied der Universität Wien (1947)

- Ehrenbürger der Stadt Baden bei Wien, NÖ (1948)

- Ehrenmitglied der Internationalen Stiftung Mozarteum (1953).

- Großen Silberne Medaille der Mozartstadt Salzburg

In Salzburg ist die Viktor-Keldorfer-Straße, in Wien-Inzersdorf die Keldorfergasse nach ihm benannt. In Neumarkt am Wallersee gibt es seit 2024 den Viktor-Keldorfer-Platz neben dem Haus der Vereine im Schulenbezirk.

Literatur

- Dobrowolny, Otto: Viktor Keldorfer. Leben und Wirken eines österreichischen Künstlers. Anläßlich seines 50jährigen Dirigenten-Jubiläums 1947 im Auftrag des Wiener Schubertbundes Wien: Wiener Schubertbund, Amandus-Edition, 1947.

Weblinks

- Eintrag "Keldorfer, Familie"in Oesterreichisches Musiklexikon ONLINE

- Wikipedia-Artikel "Robert Keldorfer"

- Wikipedia-Artikel zur Bundeshymne

Quellen

- Konstantin Schmidbauer, Nachfahre Keldorfers

- Fastl, Christian: Artikel Keldorfer, Familie, in: Oesterreichisches Musiklexikon online

- Nekrolog in Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Band 100 (1960) S. 731.

- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Viktor Keldorfer"

- (zum Themenkreis "Bundeshymne":) Grasberger, Franz: Die Hymnen Österreichs (Hans Schneider, Tutzing 1968), und Auswertung[8] der im Österreichischen Staatsarchiv einliegenden Akten des Bundesministeriums für Unterricht[9]

- Helmut Deinhammer: Die Wallersee Ostbucht

Einzelnachweise

- ↑ Hof- und Staatsschematismus 1802, S. 14 und familysearch.org

- ↑ So der oben als Quelle zitierte Nekrolog. Laut dem Artikel "Sebastian Stief" (der hiefür auf Elisabeth und Heinz Dopsch (Hg.): 1300 Jahre Seekirchen. Geschichte und Kultur einer Salzburger Marktgemeinde" [1996 Marktgemeinde Seekirchen] verweist) heiratete Sebastian Stief – nach dem Jahr 1838 – von Naumanns Tochter, was angesichts der Lebensdaten Stiefs und von Naumanns unwahrscheinlich ist.

- ↑ Fastl, Christian: Artikel Keldorfer, Familie, in: Oesterreichisches Musiklexikon online

- ↑ ANNO, "Wiener Revue", Ausgabe 1946, Heft 5, Seite 17: "Viktor Keldorfer anlässlich seines 73. Geburtstags"

- ↑ ANNO, "Radiowelt", Ausgabe 1926, Nr. 33, Seite 105

- ↑ Das – Mozart zugeschriebene – Bundeslied war von mehreren Einsendern vorgeschlagen worden, doch entsprach nur Keldorfers mit Klavierbegleitung (die streng der "mozart'schen" Komposition folgt) versehene Einsendung den Ausschreibungsbedingungen. So erhielt Keldorfer die Hälfte des "theoretisch Mozart zustehenden" Preisgeldes.

- ↑ ANNO, das interessante Blatt, Ausgabe vom 13. April 1933, Seite 6

- ↑ Durch den Schreiber dieses

- ↑ Akt des Bundeskanzleramtes GZ 603.529-V/1/92.

- Person

- Person (Geschichte)

- Person (Familie)

- Person (Musik)

- Person (Bildung)

- Person (Kunst)

- Kultur und Bildung

- Kultur

- Kunst

- Lehrer

- Musik

- Komponist

- Dirigent

- Chorleiter

- Ehrenbürger

- Ehrenbürger der Stadt Neumarkt am Wallersee

- Salzburgs Töchter und Söhne

- Töchter und Söhne der Stadt Salzburg

- Ausgroaste

- Wien

- Geboren 1873

- Gestorben 1959